文:謝鎮逸

IETM(國際當代表演藝術網絡)旗下平台組織「On the Move」,常年關注文化行動、國際流動、藝術進駐、資源分配等問題,至今已跟20多個國家、60多個藝文組織單位展開合作關係。其中,他們更與多國共同開發各地文化政策、研究合作計畫等項目,更新並維護各地交流資訊的流通。台灣藝文空間連線(TASA)做為該組織平台的亞洲會員之一,亦曾與他們合作編撰《台灣藝術文化行動力指南》,介紹台灣的藝文機構、創作補助、駐村資訊等,有助於提升國外藝術家與藝文單位了解並促進合作與交流的機會。

與On the Move年會同步的「文化流動影響力論壇」(Cultural Mobility Forum),於2022年首度在芬蘭首都赫爾辛基(Helsinki)舉辦並搭配線上直播,以「數位移動」(digital mobility)為題,討論了在疫情語境下的跨國流動障礙與線上轉向的爭議等議題。來到2023年的第二屆論壇,移師到北非——突尼西亞首都突尼斯(Tunis)舉辦,5月9日至10日兩天的活動邀集了來自各國藝文機構與單位的總監、策展人、研究員、國際計畫協調員等一同共襄盛舉。本屆論壇主題圍繞在綠色政策(greening policies)、環境永續性(environmental sustainability)、跨大陸文化關係(transcontinental cultural relations)和南南流動(South-South mobility),同時討論了全球北方和全球南方的資源分配與在地協商策略。

這些議題雖然聽起來像是老生常談,但事實上問題恆常發生就表示問題永遠都在以不同形式成為新的障礙。尤其在大疫之後,文化交流多出了很多眉角,甚至有些單位至今仍然追討不回疫情期間的重創。突尼西亞在非洲地區,於地緣上鄰近歐洲,往來關係有著理所當然的密切,因此歐洲的政策總是牽動著非洲的資源網絡,其中以最靠近的北非地區為甚。在這情境下討論歐洲發動的綠色政策,自然是合乎情理之內。不過,論壇中也討論了「南南流動」,顯然試圖展開地域版圖在差異政治下的種種挑戰與難題。

由於台灣對於北非及阿拉伯地區的了解仍十分有限,故此本趟實地踏訪突尼西亞參與文化流動影響力論壇的重要性不言而喻,並且成為與會中的唯一亞洲國家代表。同時,論壇依舊在實體舉辦的同時也採取線上直播同步進行,以更大程度照應到各種因素無法來到現場的各國參與者。

房間內的兩頭大象:語言隔閡與簽證阻礙

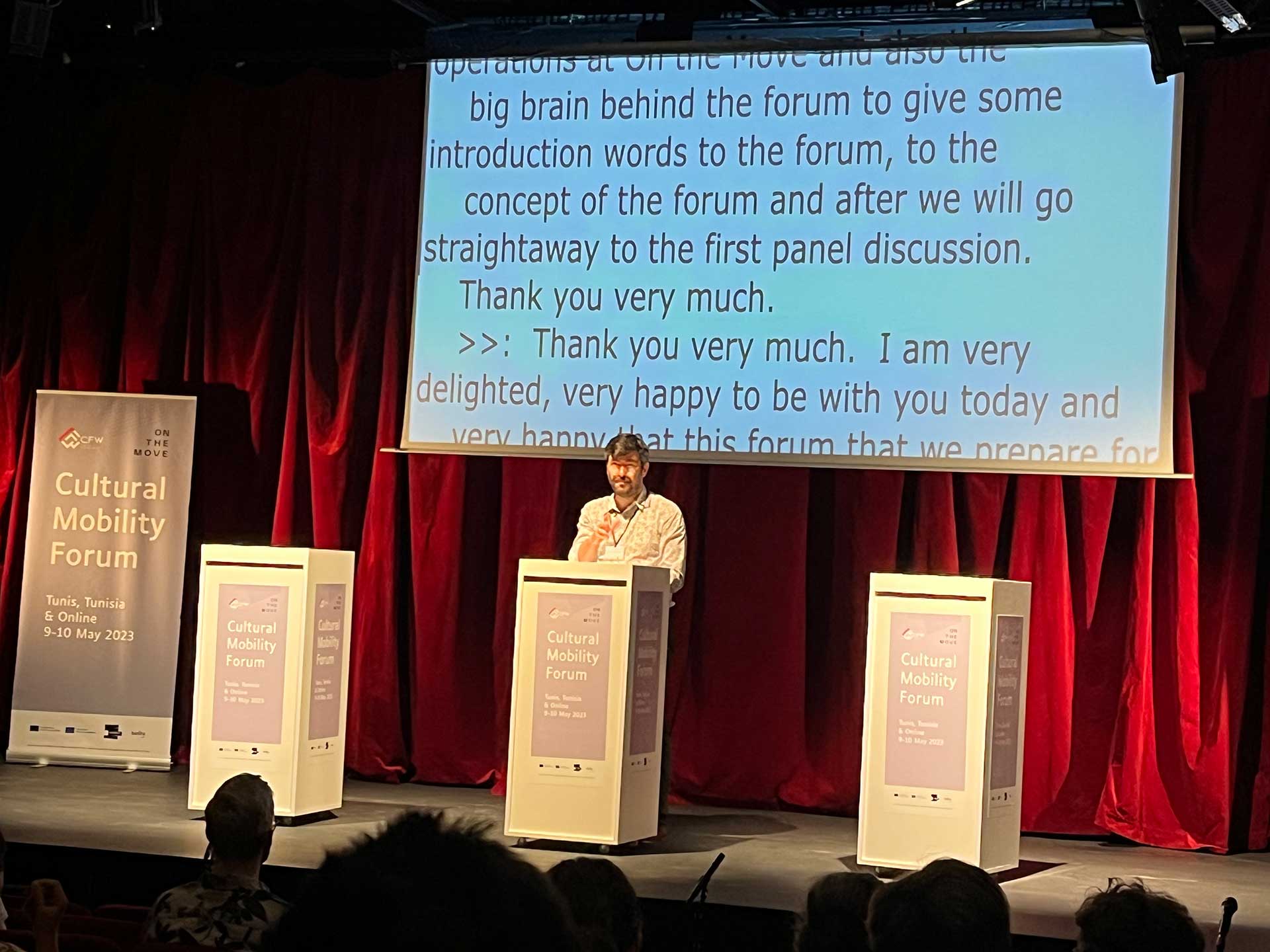

首日的論壇活動場地在「El Teatro」——這裡是突尼斯第一個前衛藝術文化場所,由突尼西亞重要演員、編導塔烏菲克‧杰巴里(Taoufik Jebali)於1987年創立,結合了表演廳、排練場和展覽空間,多年來推動了當地的實驗性藝術創作。各國來賓們坐滿表演廳的觀眾席上,舞台與講台的後方有即時逐字聽打字幕的投影——這也是On the Move長期關注身心障礙者與文化平權的用心所在。

On the Move的營運總監Yohann Floch來自比利時,他在致歡迎辭上表示,雖然與本屆主題沒有直接關係,但在這房間內有「語言隔閡」與「簽證阻礙」這兩頭仍舊纏繞不去的大象。首先,大部分母語皆非英語的與會代表,來到了突尼西亞這一個主要使用阿拉伯語與法語的國度,大家被迫採取英語做為最大公約數的溝通語言。也因為語言的隔閡,致使他們更意識到文化多樣性所帶來的資訊流通障礙,故此與多國合作的文化流動指南編纂,就是開展跨文化交流重要的一步。

縱使語言問題化解,也不保證我們能夠順利跨地移動——這就是「簽證大象」。總監表示,每當組織辦理論壇或其他活動,都必然遭遇到邀請與會嘉賓們因簽證問題而不克前往。像是本次的文化流動影響力論壇,他也列舉了不少因為簽證申請程序受限而被迫計畫更動或無奈缺席的各國代表,其中更首先點名了台灣藝文空間連線即為一例。這些受限的國家代表,不僅有來自政府機關的刁難,甚至包含當前國際政治局勢的角力。

除了討論氣候危機下的跨境流動性,以及西方做為提供諸多資源與特權的中心,如何跟其他地區相互依存的關係,本次論壇也希望透過藝術計畫、嶄新的生態論述來提高人們對環境永續性的認識。其中,考量到如何減少各種計畫項目與文化場所的碳排放,我們又該如何考慮那些在速度感之外卻更有實際效用的國際流動經驗,也是本次論壇所關注的面向。

正義的階級性與語境翻譯:第一場「邁向更生態化的藝術生產與散佈」

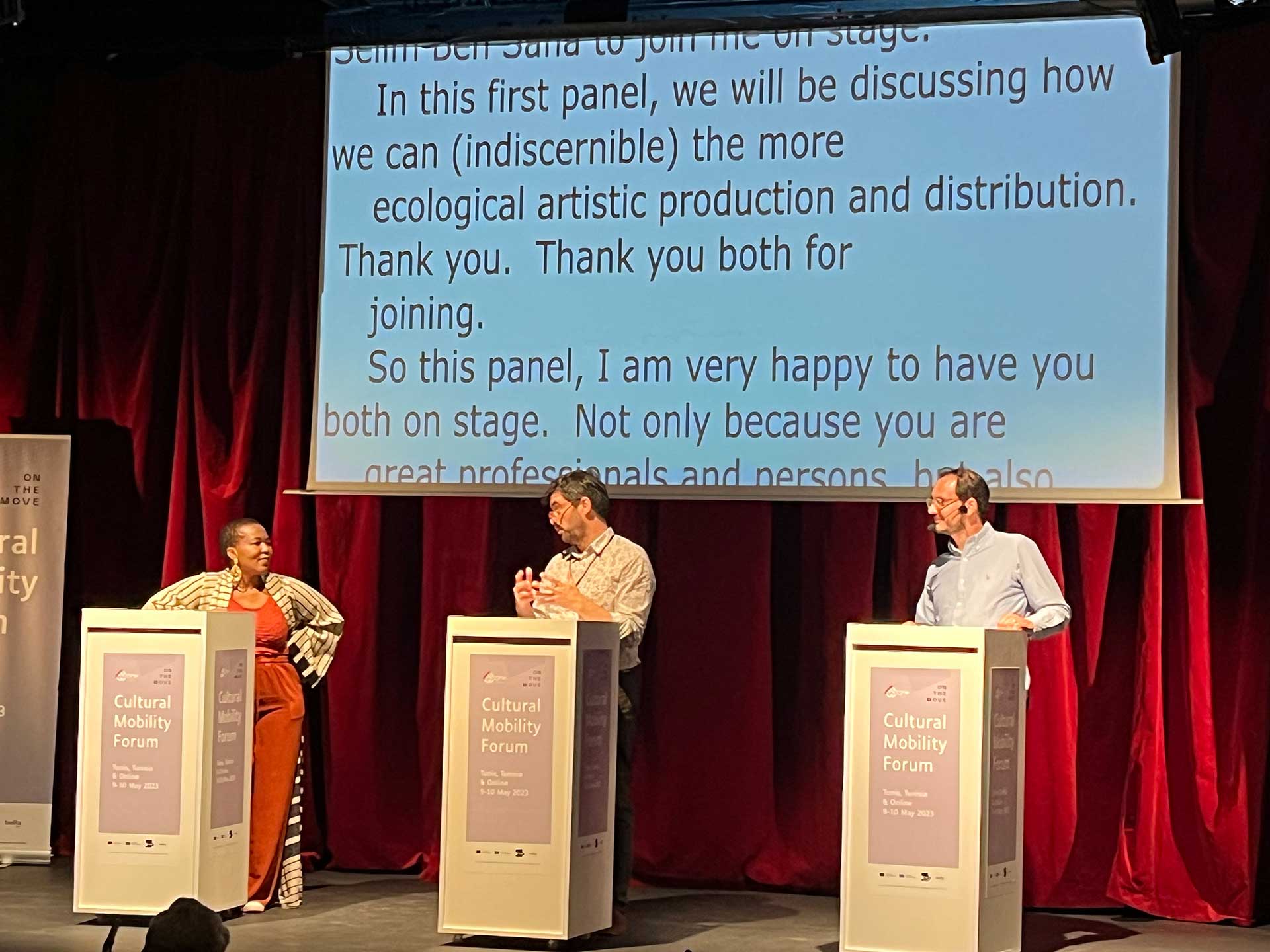

雖然「Go Green」這般宣稱與喊話在國際上早已行之有年,但實踐綠色與環保對許多非西方國家而言,仍然是成本與代價高昂且極為奢侈的事。綠色行動的實踐,實則需要更多的知識和技術,甚至提倡者或參與者必須願意在個人知名度、國際知名度、藝術創作的多樣性上做出妥協與犧牲。然而沒被說穿的是,通常有選擇、有退路的人,往往都是坐擁資源的人。換言之,資源夠多、關注度更高的地方,往往更有宣稱改革的本錢。「永續性」和「流動性」這兩組詞彙,對資源滯後地區而言更反映了自身已被先排除在外。甚至,非西方國家在國際間交流所排放的碳足跡,也往往為他們已然備受挑戰的國際流動性實踐,施加了更多阻礙的藉口。論壇的第一場次「邁向更生態化的藝術生產與散佈」由Yohann Floch主持,並由突尼斯藝術組織「Al Badil」藝術總監兼編舞家Selim Ben Safia;跟南非藝術組織「Greatmore Studios」藝術總監兼策展人Ukhona Ntsali Mlandu共同與談。他們以關注生態的藝術生產和資源分配下,如何闡明並實施出生態轉型的條件,並探究生態系統內各自潛在的責任和任務分工。

當世界無法妥善處理好世界秩序並為此負上責任時,Ukhona認為在某些時刻透過援引藝術來擔負這些任務是相當「有趣」和「方便」的。不過,我們似乎也能就此意識到,藝術在特定情境中仍然具備其明確的功能和效力。「我質疑,當我們開始思考如何建立起更永續性的工作方法時,縱使全球開始意識並接受這個信念,但並不意味著人們開始以符合環境永續的方式來工作和生活。」對她而言,這情況像是由不了解自己背景的人來為自己設計出一套工作方法,彷彿這種方法的勞動可以變成一種思想、觀念。然而,有些原則會在這些被套用的工作方法中丟失。「有關目前永續發展的討論傾向,在於犧牲一些已經以特定方式運作的最弱勢群體做為代價,來拯救那些花草樹木和海洋。這件事變得有點弔詭——明明是為了拯救一件事,你卻要在這當代趨勢的祭壇上被犧牲,以確保讓另一件事存在。」對於大多數非洲藝術家來說,不管是國際旅行抑或是創作的耗材,他們需要這麼做是為了維持生計。當全球北方有能力邀請或採購全球南方的節目,來到全球北方工作、演出,顯然是因為北方對來自南方的藝術和文化工作者感興趣。但我們如何看待彼此的工作方法及實踐上的意義?

當討論綠色時,Selim則提醒了我們有必要對其所處的語境進行翻譯。「當我們解釋如何能夠產生和創造更多的生態改善績效時,我們可以活在同一種世界。但我們必須釐清這些宣稱背後的脈絡,才有可能讓適用於歐洲的舉措,同樣適用於非洲這裡。」他覺得文化影響和文化流動性有關,因為如果無法感知到文化差異的存在,也就無法促使文化流動的發生。像是要從突尼斯南部移居到北部的花費就很昂貴,而且如同簽證大象所昭示的,突尼斯人民也很難因此移居到另一個國家——這些都攸關經濟問題。不過,他也認為減少搭乘飛機幾乎很難做到。「像在舞蹈領域,每個國家地區一年都有五、六個藝術節,如果我想靠我的舞蹈才華來工作或生活,我就必須飛行。我必須在突尼斯以外的地方表演,雖然綠色政策很重要,但要到南非跳舞,我不可能坐火車。我不知道我們是否可以為待解決的問題排出優先順序,但我認為這些問題都是全球性的。這不只是我們的生態問題,也是我們的經濟問題。」對他們來說,受到國外藝術節邀請時,他們會很高興,而且不會拒絕,也必須為此搭飛機。因為這是他們在外頭工作賺錢的機會,也為了與一群人在外地一同做好一份工作而感到振奮。他舉例自己在來臨六月所策劃的舞蹈節,屆時邀請了來自多個國家的藝術家,一樣得處理簽證、飛行工作這些疑難雜症,不過最後這些努力會為觀眾帶來影響,因為在突尼西亞的觀眾有權觀看來自其他國家的表演,他認為這是讓藝術與文化得以自由的方式。

主持人一再強調,當我們高呼「我們邁向綠色」(We go green)的時候,這個「我們」究竟指涉的是誰?雖然「我們」已被區分為不同國家中的不同群體,但相對於坐擁各種選項的先進國家而言,弱勢地區顯然並沒有如此多的選擇。此外,他也承認全球南方與全球北方相互依賴或依存的關係,並持續擁有文化跨境流動性的思維,或許有可能讓大家在不同層面上取得共同的平衡。Ukhona說道,當她來到會場時,她多希望會得到一本年鑑的實體印刷品。但一想到論壇主張「環境永續性」,就意味著她無法將資料帶給沒有互聯網的家人閱讀。這意味著崇尚綠色而電子化的資訊,事實上難以傳達給一些特定的人。她說有些人將從這種新興的術語或行業之中受益,然而有些人就只是為了最基本的生存而對這些議題的聲張毫無辦法。不過她也坦言這些話並非是要對綠色這一題作出譴責,而是如果「取得平衡」這件事能夠朝向一種不那麼偏激、掠奪性、剝削性、家長式上對下的關係,而是讓這種關係稍微變得更開放協作,這樣一來面對難題時才可以促發大家的團結性,並帶來正義的行為出現。Selim也在最後附和,關於文化管理的問題如何實現其永續性,在於公民社會可以和文化管理者的協作,來對永續性及當地環境產生真正的影響。他認為不能再從上而下的策略中努力,而是必須在整體文化政策上共同努力。

需求的優先順序與「首都症候群」:第二場「綠色政策和支持方案」

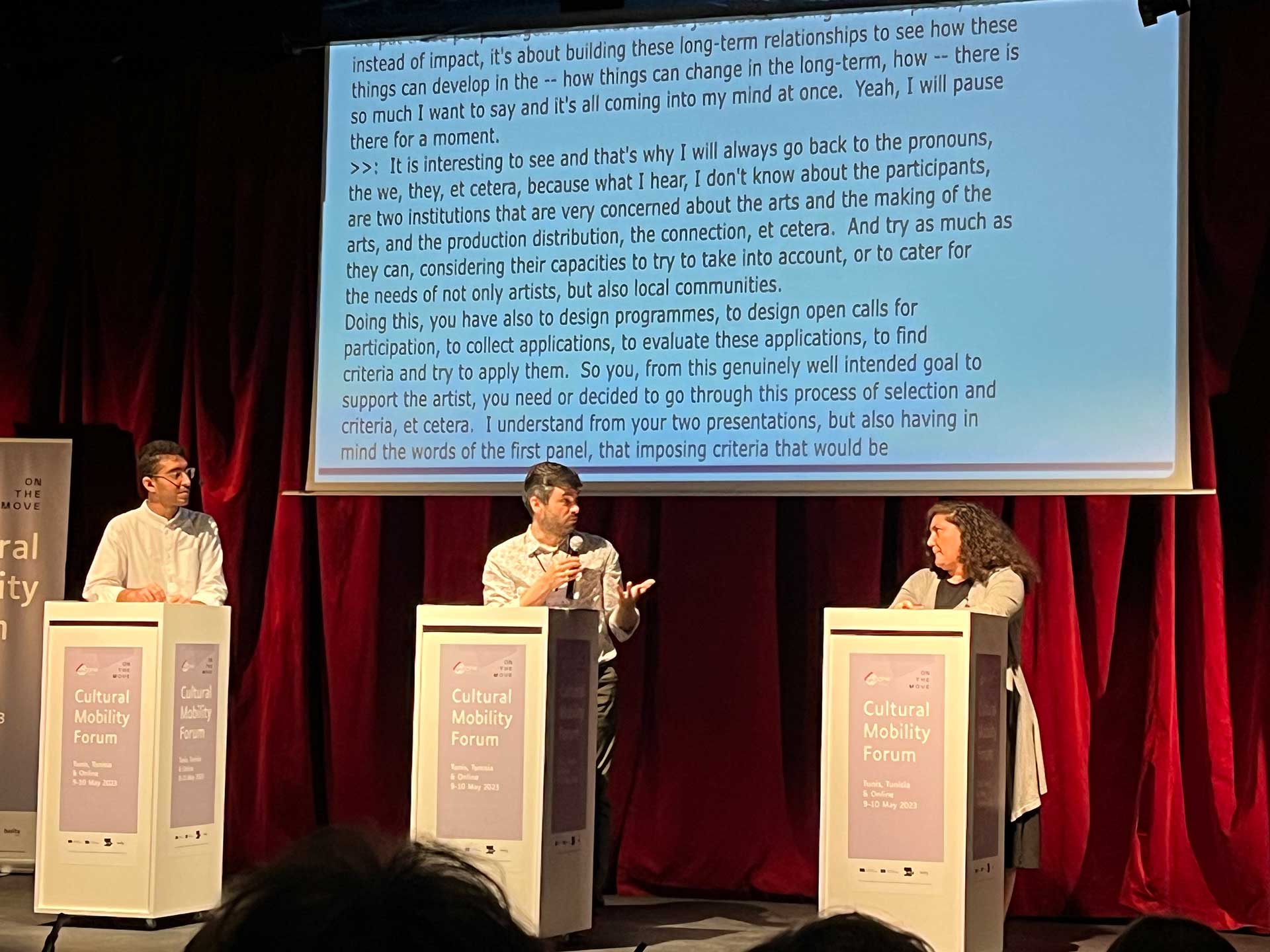

當氣候與環境影響已成為一個國際政治問題,不僅涉及大小公共領域,甚至影響到我們的生活方式。歐盟在1990年代初期簽署了《聯合國氣候變遷綱要公約》(UNFCCC)成為立法的先行者,後來的《歐盟條約》(TEU)在政策和行動上納入大量環境保護要求,《歐洲綠色政綱》(European Green Deal)擬定歐盟國家必須在2050年達成氣候中和,成為歐盟的中心政策之一。於此,大多數國家訂定了生態保護條款,審查所有領域和部門中可能對地球有害的行動,其中也包括文化與藝術領域。然而,On the Move在調查中發現,很少有資助者會資助環保相關的措施,甚至當越來越多的組織和機構在其資助或支持條款中包括了要求綠色及永續性,然而卻很少提供額外資源以長期支持這些項目的發生。論壇第二場「綠色政策和支持方案」一樣由Yohann Floch主持,並邀請馬格里布(Maghreb)地區重要的「KLF基金會」(Kamel Lazaar Foundation)首席策展人Karim Sultan;以及阿拉伯地區重要文化資源組織「Al-Mawred Al-Thaqafy」的節目總監Areej Abou Harb加入討論,提問誰才有能力和條件負擔得起永續性?是誰做出的決定,又是交由誰來執行?誰從秩序重組的新世界中受益,又有誰會被排除在外?

對於目前許多歐洲內部的藝術家或組織單位,同樣也意識到被綠色政策所強制性納入的永續與環保工作方法。不過對阿拉伯地區而言,這是根本上的水土不服。無論是國際或是區域性的補助,Areej認為阿拉伯地區對資源的需求一直都是遠大於實際所獲得的。「我們生活在這個星球上,當然想去解決永續性問題,不過我們也常忽略了一些地區的國家安全水平、經濟水平。有些地區一百年來仍然還有持續不斷的戰爭,所以根本不可能去優先考慮環境永續問題。倘若人民的明天都尚未獲得保障,生活毫無安全感,對基本需求的優先考量事項當然不會是環境危機。」這些在地的藝術家因為無法獲得更多加工材料,而普遍使用所身處環境中的原料進行創作,也意味著他們就已本能地採用了綠色的創作途徑。如果這些藝術家繼承了有機和自然知識的積累,並以可見度最低限的方式將知識傳播他人,實際上並沒有傷害地球。只不過,在藝術創作的下一步——跨國交流或申請補助,卻得遵從那些不是現有方法中的「另一種綠色方法」。

當涉及到資金更多的補助項目,Areej坦言其申請程序就會變得更複雜,因為補助項目通常要求更長期性的問題解決方案。而且,一個補助計畫往往牽涉多個部門,而不僅僅是個人或一個特定群體的利益。「我們知道流動性本身會產生長期影響,但我們不會在藝術家提交申請時,詢問藝術家他們的作品對環境的長期影響是什麼?這種問答顯得有些菁英主義。如同我想去一個地方表演,但我不知道接下來會發生什麼事。也許藝術節會被取消,但每一個可能出現的機會,都是我要去爭取的。」

氣候確實造成許多影響,像是藝術家已經生活在資源稀缺、找不到創作原料的環境中。同樣提及生活條件和環境的不穩定性,做為常和藝術家合作的策展人Karim,則更強調城鄉差距的角度來檢視這一切政策的合宜性。「我們討論到的這些事,我認為其中的問題包括『首都症候群』(capital city syndrome)。無論是開羅或是突尼斯,往往在國際上會得到更多的關注和資源。也許這是後殖民狀態下的一部分,也是形塑國家的一個方式。但在理解文化景觀和文化需求時,我會考量全國各地的文化參與者或從業者的實際狀況,而不是採用絕對的科學性方法。從最小的鄉鎮到最大的城市,都應被視為實踐可能發生的地方,並以此來重新調整我們的優先任務。」

同時,展覽製作常常就在調節這些問題所在,尤其是涉及到跨國的項目。「對我們來說,交通、航班、材料使用等……所有這些有關環境影響的議題都是我們在辦公室或通過電郵進行討論的一部分。像是我們該如何重複使用材料?」Karim指出材料的稀缺具有雙重含義:「一方面,這是因為難以置信的浪費與消耗,尤其像是一些特定木材等原料的稀缺性,原本在今年可用的物料到了下一年就沒有了。此外,與之有關的環境影響也帶來直接的經濟影響,因為物料價格也都在過去幾年中大幅上漲。這不僅關乎我們找人運送物料的問題,也攸關我們如何在這各種限制中工作,其中也包括諸多項目的申請程序或審查機制等這類事情。」對他們來說,為了兩個不同地區之間的點對點,以及為此付出了那麼多的行政程序與文書工作,最後哪怕只要有一個申請成功通過,那些能夠登上飛機出國交流的人本來就是一種難以置信的榮幸。也許生態與環境相關的術語對他們而言不是真的迫切存在,但它已經在長期影響下,嵌入了工作規劃上的一部分思維。

各種資源的匱乏,迫使大家更無所不用其極地試圖爭取生存空間。然而,在地的機構與單位如何試圖介入僵化的機制當中,重新疏通更多的可能渠道,並努力創造新的氣象,都是非洲地區多年來在茲念茲的事。在論壇第二天的議程中,將會為此困境提出更多討論。

謝鎮逸

旅台馬來西亞人,表演藝術、視覺藝術、電影、文字工作者;亦為跨領域自由評論人。畢業於馬來西亞新紀元學院戲劇與影像系、臺南藝術大學藝術史學系,現就讀於臺北藝術大學藝術跨域研究所。 E-mail: yizaiseah@gmail.com