文|陳韻竹

《 平面交織:藝術進駐的評估》為台灣藝文空間連線TASA協會所策劃(以下簡稱TASA),於2025年6月8日於台北 NPO 聚落舉行,旨在探討藝術家進駐計畫(Artist-in-Residence, AiR)的評估策略如何增進其永續性與文化影響力,並提出制度化建議的實地對話。本工作坊邀請有國際藝術進駐經驗的藝術家現身分享,透過個案的質化研究、評估方法比較與六大評估領域之趨勢分析,提出「核心 + 模組」的評估架構設計與參與式評估實踐路徑。本次參與之藝術家為賈茜茹、郭俞平、陳漢聲、牛俊強。

重新思考藝術進駐的效益評估:從量化產出到永續模型的轉向

身為串連台灣及全球各地藝術進駐場域的平台,「台灣藝文空間連線」在推動藝術家駐地計畫的過程中,經常面對來自補助單位的提問:藝術進駐的效益究竟該如何評估?當前常見的評估方式,往往著重於可量化的數據,例如進駐藝術家人數、創作產出件數、觀展人次等。然而,若僅以此作為衡量標準,似乎無法充分呈現藝術進駐真正帶來的文化價值與社會影響。

藝術進駐的本質,不僅止是創作藝術品的過程,其更涵蓋跨域交流、社區參與、在地文化的深耕與再詮釋。藝術家在地進駐的歷程中,與地方產生連結、與居民展開對話、與空間進行互動,這些無形的影響,雖難以立即量化,卻是支持藝術生態系運作的重要養分。

因此第一步以探問藝術家的進駐經驗,試圖摸索出更全面的可供評估元素,納入質性成果與長期效應,作為藝術進駐政策與資源分配的參考依據。

賈茜茹:在鬆動中重拾創作感知的生活

賈茜茹回望首次藝術進駐經驗是在紐西蘭,接著是墨爾本與吉隆坡,這些進駐經驗中並未被要求產出具體作品,反而讓她重新學會「放鬆地創作」。相較於台灣藝術進駐普遍要求回應論述與產出具體成果,她在國外得以暫時卸下創作的壓力,透過在城市中漫步、觀察生活節奏,啟動了以城市色彩為題的系列創作。她坦言,駐村帶來的最大收穫不是完成多少作品,而是與自我創作重新建立關係。這樣的鬆動,讓藝術回歸感受與流動的本質,成為藝術實踐的一種深層滋養。

於紐西蘭奧克蘭進駐時,開啟了她思考「城市色彩」與文化差異的創作脈絡。從火山岩島的黑、奧克蘭的灰,到吉隆坡的白,每座城市在她眼中都有其獨特的色調與生活節奏。也讓她開始重新思考「藝術家」的角色與語言文化差異下的自我認同。在台灣,創作往往被期待對應議題、提出論述;但在海外,更多時候只是被輕鬆地問一句:「你想做什麼?」這樣的信任與自由,讓她感受到,藝術創作不一定要背負沉重,日常生活也是一種方法。

郭俞平:在實作與直覺間尋回創作的熱情與身體感

郭俞平的藝術進駐經驗橫跨南美與歐洲,從實作導向的公共藝術創作到高壓密集的陶藝製作,形塑了她獨特的創作方法與文化觀察力。她第一次駐村前往南美洲哥倫比亞,參與當地公共藝術美術館的計畫,需完成一件公共藝術作品並帶領工作坊。當地藝術環境與西方迥異,充滿直率而熱烈的創作能量。她觀察到,不論是壁畫、馬賽克還是橋墩塗鴉,當地藝術家總是全力佔據空間、盡情揮灑,鮮少拘泥於論述或藝術體系,想畫就畫的自由也讓她拋去作品必須先有論述的框架,重新找回久違的繪畫直覺,甚至延長駐村時間,只為繼續創作。

第二次則是在荷蘭的 EKWC 歐洲陶藝中心,屬於高密度創作導向的機構,藝術家需定期提交計畫、陶土乾燥與燒窯的時程中戰鬥,並在短時間內完成實作。她形容那段時間如同在軍營生活,創作節奏極為「激烈」(intense),卻也鍛鍊出自律與精準,透過與其他跨領域藝術家的合作,看見不同媒材交織的可能。

陳漢聲:從他人生活出發,駐村作為觀看城市的視角

對藝術家陳漢聲而言,駐村並非只是創作的場域,更是一種進入他人生活、打開城市感知的新方式。

他的駐村經歷遍及台灣各縣市與海外,從台南總爺、南投中興新村、新北竹圍、台北寶藏巖,到與泰國、香港、荷蘭的藝術單位交流,不僅作為個人創作的養分,也形塑了他與「走路草農/藝團」共同推動的社區計畫。

在與香港藝術團體「Art Together 藝術到家」的合作中。因對方並未提供藝術家住宿空間,於是他與團隊便寄宿於藝術家母親的家中。這段貼近當地日常生活的經驗,跳脫藝術機構的既定框架,轉向關注人與日常的連結,也促使後續策展聚焦於媒材、社會與人際的交會。在高雄展開以「菱角」農作為主題的創作,團隊帶著台灣地方農業與城市變遷的議題前往舊金山展出。原以為台灣經驗難以產生共鳴卻意外發現當地的「野生菱角」為入侵種已成生態問題,從而開啟了跨文化的田野對話。這些經驗反映漢聲與團隊在藝術進駐中,從熟悉的線索出發,結合異地脈絡再展開創作,讓創作在陌生地景中生根,也在生活駐地中發酵。

牛俊強:駐村是一場身心同步的退修旅程

牛俊強分享藝術駐村的心路歷程,對他而言進駐不只是創作的外展,更是一場內在修復與自我重整的「退修」(retreat)。他的第一次駐村是在聖塔莫尼卡,剛退伍尚未回歸創作狀態的他,馬上投入一個完全陌生的環境。在大量與人互動、合作的過程中,也經歷了極度封閉又必須高度敞開的時刻,開始意識到「與人亦近亦遠」的複雜狀態。

在巴黎的駐村期間,因視網膜手術與身心低潮交加,讓他頻繁進入教堂冥想、獨處,反倒成為一次深層的靜修經驗。與其進入美術館,他更被自然地景與空間的感官記憶吸引——那使他真切感受到自身置身異地的真實感。

從池上駐村的鬆弛感,到韓國高陽的創作密集,牛俊強逐漸從地景、空間經驗轉向對集體意識的深層研究。他近期計畫聚焦於戰後台灣與亞洲的男性經驗,透過催眠探討壓抑與結構性的失語。對他而言,藝術進駐從創作場域轉化為一種身心同步更新的歷程,不僅與社群建立連結,也促成個人轉化。

進駐成果如何被評估?創作之外的風景

藝術進駐的評估方式常反映機構對藝術價值的理解。四位藝術家分享他們的經歷得以呈現出創作之外不同的制度視角。

陳漢聲提到藝術空間會要求留下作品作為收藏,但若對方並無完善典藏條件,是否會使得收藏淪為形式?他曾以提供創作草圖的方式作為回應,反思收藏的真正意義需建立在制度與尊重之上。郭俞平則以荷蘭EKWC駐村經驗為例,認為駐村的真正價值不只是成果發表,而是拓展在地連結與未來合作的可能。對藝術家而言,能否產生曝光與職涯後續發展,是申請駐村時的重要考量。

賈茜茹的駐村經驗反映出駐村單位並未要求結案報告。她常主動提出展覽作為回饋,報告則視為旅遊筆記。這種不設限的環境,讓她反而能專注感受與創作,發展城市色彩等系列作品。牛俊強關注的是駐村後的藝術資源連結。他認為許多台灣派出的駐村機會缺乏延續機制,藝術家出國後仍需靠自己重新建立人脈,好不容易在當地累積的資源卻也無法傳承下去,實為可惜。若無法累積彼此經驗與資源,駐村便難以成為可持續的支持系統。

這些觀點似乎指出一個方向,藝術評估若能從「成果驗收」轉向「創作支持」,或許更能真正回應藝術實踐的多樣性與深度。

重組藝術駐村的評估語言:六大指標的經驗映射

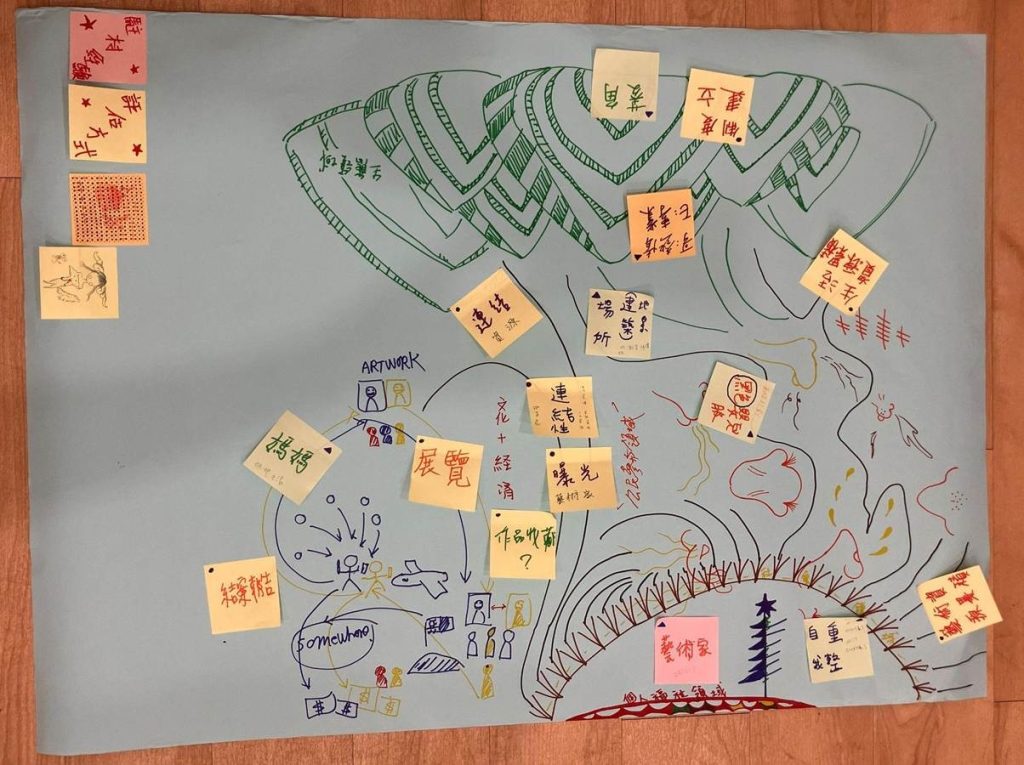

在工作坊尾聲,主持人邀請四位藝術家以自身經驗為基礎,對應「文化、經濟、社會、藝術生態系統、個人福祉、公民參與」六大指標,共同出一張跨越評估維度的即興視覺地圖。

在「文化與經濟」層面,藝術家們將展覽、作品收藏、結案報告與共同生活等經驗歸類於此,點出成果不只是作品產出,更是文化資源流動與經濟效益形成一個互動循環。陳漢聲以「與香港媽媽同住」的經驗,突顯文化交流並非總是透過形式化的成果呈現;而結案報告儘管多被視為行政程序,卻也是補助單位評估與資源重分配的關鍵節點,例如在某次驗收得不到預期效應,下一年度預算就有可能移轉至其他項目。

在「社會」面向,賈茜茹以駐村時看到的「黑色嬰兒服」為例,不僅是揭示文化差異,更揭露社會集體認知如何影響日常生活的物件選擇。

在「藝術生態系」面向,則出現「制度建立」、「藝術熱情與專業累積」、「地方農作菱角」等關鍵詞。郭俞平認為,若無人際間的深層連結,單靠個人熱情難以支撐長期實踐,唯有健全的藝術生態環境才可以培養出永續特質。牛俊強補充,駐村效益若止於作品呈現將流於表面,更需著眼於資源的長期連結與傳遞。他指出,相較視覺藝術,表演藝術的資源傳遞更有流通性,值得進一步研究。

「個人福祉」藝術家強調創作者的身心狀態與自我整合。駐村經驗是一種與自身重新連結,重建創作動能的重要歷程。

在「公民參與」中,藝術家提出「連結性」與「曝光」等關鍵詞。認為藝術駐村的價值不應封閉於藝術場域,應回應至公眾的參與與理解。牛俊強將「公民參與」和「文化與經濟」放在相近位置,認為三者的交會處正是駐村單位在評估中最重要的核心:如何有效的回饋當地社群。

從世代差異來看,新生代藝術家開始對駐村的效益打上問號,更傾向發展個人工作室與線上展覽。相對地,中生代藝術家則更關注自我、創作、家庭的長期平衡,將駐村視為教學或體制內職涯的轉折點。

六大指標與經驗的對應結果顯示,藝術進駐的評估應跳脫單一量化與線性思維,而應建立多元、彈性且能回應場域特性與創作脈絡的評估模型。只有如此衡量機制才能更有效地評估出藝術實踐的複雜性與潛在影響力。

藝術進駐的評估模型,應涵蓋地方社群的文化賦權、對藝術家的支持系統建立、以及促進對跨域合作的潛能,朝向文化永續發展的願景前進。

唯有從單次進駐的效益評估,轉向長期文化投資視角,藝術進駐才能真正發揮價值,成為推動社會創新與文化韌性的關鍵力量。

走筆至此,筆者也想進一步探問,藝術進駐的資源應累積於何處,才得以被視為「有成效」?若一位藝術家僅於異地生活、內化經驗與累積創作能量,卻未留下具體產出、也未與當地社群建立連結,是否仍具備使用公共資源(如政府補助)的正當性?

另一方面,進駐當地若尚未有完善規劃,對於缺乏準備的社區來說,藝術進駐是否反而成為一種消耗,淪為單向接待藝術家的負向循環,是否也需要在地方設立相對的評估模型,對應藝術家的成果回饋?要建立更完善的評估制度,並回應各方需求,顯然尚有一段路要走。

圖為工作坊參與藝術家共同創作之藝術進駐意象

陳韻竹

畢業於英國倫敦大學金匠學院,取得文化產業碩士。目前任職於財團法人臺灣亞洲交流基金會研究規劃部擔任助理研究員,負責推動台灣與東南亞、南亞地區的國際文化藝術交流計畫。曾服務於台北市電影委員會、擔任青年協會秘書長及大學兼任講師;關注文化研究、社會觀察及文化外交領域,並於新媒體撰寫文化社會觀察專欄。