文|張筱翎

國際藝術進駐平台Res Artis官方網站上明確條列出其所歸納的藝術進駐核心定義,包含對於藝文環境的重要性、跨領域的結合、提供個人成長的機會,以及對於文化政策的貢獻等,而其中一點提及藝術進駐計畫應具備「提升能見度,並於藝術、社會和經濟層面產生即刻與長遠影響」的功能,表明了藝術進駐計畫的影響範圍不僅限於單次、特定時間、特定受眾內,並且僅憑明確的場次、人次來衡量其效能,而是應以「長期且動態、多層次、多角度」的發展來看待,才有機會由源頭改變,規劃出真正對於藝文生態有助益的文化影響力評量標準,進一步達到藝術進駐計畫的永續性。

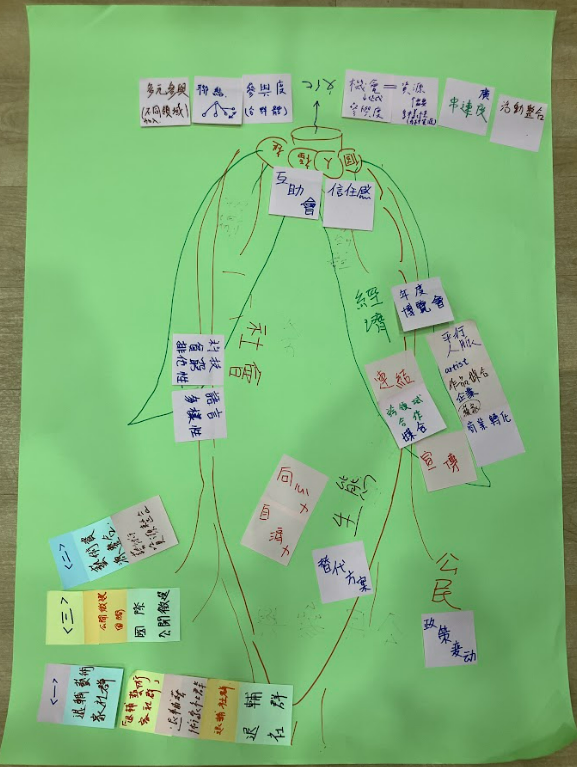

本次台灣藝文空間連線(下簡稱TASA)邀請五位曾於新竹市鐵道藝術村進駐之創作者徐莘、羅硯澤、蔡鎮澤、莊恩齊與李采恩(下統稱參與藝術家)參與工作坊,過程中由夥伴如芳首先介紹 TASA 所歸納出文化影響力評估中的六大領域,包含文化、經濟、社會、生態、個人福祉、公民參與等面向,每一領域皆包含其核心提問,接著再由參與藝術家透過彼此分享於新竹市鐵道藝術村與其他個人駐村經驗,最終協作完成由藝術家視角所切入的指標關鍵字圖像。

文化影響力關鍵字圖像 — 一根飽滿圓潤的玉米

「文化應該是一切的核心」,因藝術村是以人為本位發展出的機構與模式,在沒有文化參與的情況下無法永續。本著這個理念,參與藝術家們以生活中常見卻生命力旺盛的玉米作為基底圖像來展開六大領域關鍵字,「文化」毫無疑問作為玉米芯貫穿文化影響力的發展,強力支撐著藝術進駐單位的核心價值;其外代表著圓潤飽滿排列的玉米粒則是「社會」與「生態」的縮影;接著層層包覆給予保護作用的苞葉是有形與無形的「經濟」,而「公民參與」落在負責授粉、結果以孕育下一代的絲狀柱頭,也就是玉米鬚上,最後環繞在玉米最末端的則是「個人福祉」。

圖|參與藝術家們於工作坊討論出之六大領域關鍵字圖像

以一根玉米為起點,為當日的討論提供更為豐富的想像。藝術家們由新竹鐵道藝術村長期執行的業務中挑選出三個與自身最有關聯的項目,包含「退輔藝術家社群」、「國際公開徵選」及「藝術資源整合」。「退輔藝術家社群」為創作者完成進駐後,由藝術村方面邀請加入的Line交流群組,其成立目的為建立創作者與機構、在地三方一個具有持續性的支持系統,成員可在當中分享各類型活動宣傳、展訊與徵件機會,藝術村也能夠以此維持與創作者間的合作及互信關係;「國際公開徵選」為每年度新竹市鐵道藝術村開放之國內外進駐計畫徵件,此進駐機會提供數個月的空間進駐,並提供住宿補助、展演材料費、展覽規劃費等;「藝術資源整合」則為藝術村作為交流平台角色,規劃與媒合其所擁有的人脈、預算及潛在合作機會等,透過妥善地資源分配挹注,提供創作者與藝術村自身培力與發展的養分。

最終因時間關係,參與者僅針對當前最有感的退輔藝術家社群進行深入討論,並提出相對應的指標關鍵字。有趣的是,參與者在分享過程中所提出的關鍵字彼此之間時常包含著因果關係,或者可作為意識與行動方案的連結,因此能夠組裝為數個關鍵字串,甚至最終成為一種永續循環。

| 領域 | 指標關鍵字串 |

| 文化 | 機會–參與度、平行聯結–資源多樣性–活動整合–串聯(廣)度 |

| 經濟 | 平行人脈–跨領域合作–社群內連結–宣傳–商業轉化、年度博覽會–企業藏家媒合 |

| 社會 | 科技貧窮排他性、語言多樣性 |

| 生態 | 向心力–自濟力–替代方案 |

| 個人福祉 | 互助會–信任感 |

| 公民參與 | 政策變動 |

文化領域— 如何促進社群的活化、保存、創新?

就現實層面而言,參與藝術家們認為若要促進退輔藝術家社群的活化,需打破現有上對下單一提供資訊的模式,透過提供更加多樣化的展演、駐村機會,以促進社群成員的參與意願。除了由藝術村工作人員發文外,藝術家需增加作為社群一份子的主動性,在群組當中積極宣傳自己的活動、展訊、工作/徵件招募訊息等,增加更多元的互動,以及藝術家之間的平行連結。若再更進一步發展,退輔會社群活動或許可以超越目前的資訊分享功能,透過邀請不同領域的藝術社群成員加入,例如藝術經理人、策展人、評論人等,甚至與其他藝術村社群建立交流,能夠帶來更多潛在機會。

討論到串連的廣度時,恩齊分享其過往於C-LAB的進駐經驗,在期末開放工作室時,駐村方也同時邀請各美術館館長、策展人、藝術機構總監,以及過往進駐藝術家前來進行閉門交流討論,並給予創作者回饋與建議,這樣的安排對於未來藝術家的活躍度提升有實質上的幫助,也讓開放工作室不僅是單純地做為一場成果發表,而是藝術村資源整合的體現。

經濟領域— 我們如何創造經濟效益或資源流動?

延伸自文化領域對於「平行聯結」的討論,雖然群組內的藝術家們之間不一定彼此熟悉,但勢必有創作領域或媒材相近、可互補的對象,參與者們認為駐村方能夠建立更加主動的媒合模式,讓社群成員能夠成為彼此有創作或商業合作需求時優先考慮的對象,促成積極的社群內部資源流動。

此外,若要提升作品經濟效益,勢必要增加外部連結與合作的機會以提昇曝光度。參與藝術家們認為支持新竹市鐵道藝術村運作的智邦藝術基金會作為長期培力藝術人才的推手,可考慮創造機會,讓有收藏意願與需求的企業、高階經理人們更加深入認識進駐藝術家。例如:定期辦理退輔藝術家展覽,並邀請企業潛在藏家參與,不僅可輪流提供藝術家們曝光機會、在經濟面上給予實質幫助,也能夠讓外界看見藝術村豐碩的計畫成果。

社會領域— 我們在促進誰的參與?誰被排除?

每個長期運作的藝術村對於其過往進駐藝術家後續追蹤與支援的積極程度不一,由於退輔藝術家社群的交流應屬於社會領域分類中內部活動的面向,基本上不會對外公開,有些如鐵道藝術村設置線上社群媒體的群組,有些則是於線下辦理活動時邀請互動,而這樣的社群同樣也具備合作人才庫媒合的功能,在藝術村出現創作、展演活動辦理的需求時能夠優先邀請已彼此建立信任關係的創作者,此一功能也促進了社群成員的關注及參與。

然而,參與藝術家們認為目前台灣習慣使用的社群軟體 Line 可能讓外國藝術家難以加入及適應,也因以華語作為主要交流語言,退輔會中仍以台灣藝術家或者長期在台灣創作的外國藝術家為主。針對語言方面的問題,無論是國內或國外,現今大多數的國際藝術進駐單位都會要求能夠以國際上仍為主流的英語提案、溝通交流,參與台灣藝術村面試時也有機會被要求以英語作自我介紹,對於語言能力不足的藝術家,這很可能成為申請上的屏障。對此如芳分享過去竹圍工作室曾出版《藝術進駐FAQ》當中即有對於「語言是否是駐村的障礙?」作解答,書中分享工作室內進駐藝術家透過手機翻譯APP、圖畫、比手畫腳的方式與社區居民溝通,並且許多藝術村也有免費或付費翻譯服務可申請,創作者們可以在提案時詢問溝通。硯澤也分享過去在波蘭參與的展覽中認識一位聾啞藝術家,雙方即便是透過手機輸入文字聊天仍溝通順暢,不減其幽默風趣。

總的來說,語言應是作為進駐的一種加分工具,但不應是作為進駐申請上的一種阻礙,而藝術進駐機構的角色如何在行政層面可負擔的狀況下,讓自身更加多元包容,仍是值得討論的題目。

生態領域— 當政策改變,如何繼續維持社群的活躍度?

參與藝術家提出除了社群成員的「向心力」外,更加重要的是「自濟力」,意即當預算被刪減、政策改變,創作者仍有能力維持生計。這部分與經濟領域環環相扣,目前台灣的藝術生態仍仰賴各類型政府機關補助,但補助的本意為鼓勵培育與創新,而國際藝術進駐計畫作為一種軟性的文化外交,實際上是政府與組織、創作者之間的正向互助模式,創作者與組織不應該將補助當成永續的經濟來源,而是應該要尋找替代方案,當資源被稀釋時仍然能夠從他處謀生。例如創作者同時於藝術組織內擔任行政職、承接政府標案或創作、商業設計委託案件;藝術進駐單位同時發展自費駐村與空間租借、活動辦理等方式,運用自己的優勢與特性尋找永續的方法。

另外,針對退輔藝術家社群,目前尚未統整不同藝術進駐機構如何建立與運作這一支持系統,因此難以評估其活躍程度與長期發展的潛能,雖然退撫藝術家社群看似與藝術進駐計畫的短期核心內容並無緊要關聯,但若談及生態領域的永續,此處卻是一個絕佳的切入點。

個人福祉與公民參與— 我們如何照顧藝術家或工作人員的身心?我們與誰共同面對公共議題?

最後,因目前新竹市鐵道藝術村的退輔藝術家群組以線上社群資訊分享為主,參與藝術家們認為若要能夠彼此照護,建議定期舉辦線下活動把大家聚在一起相互認識、了解彼此的狀況,才有機會在必要之時接住對方,當政策有所改變時,也能夠共同討論如何因應,形成更加強壯的互助網絡。

(圖左|藝術家們進行問題與討論;圖右|參與藝術家合照)

從個人發展到串聯永續

在本次的討論中,持續出現「連結」、「串聯」等關鍵字,無論是人脈、資歷、補助等務實層面上的媒合,又或者是移地居住、文化的探索,藝術進駐對於參與藝術家的生涯發展也有許多不同層面的助益,例如:硯澤分享起初他希望透過駐村為自己創造資源與履歷,但現在更滿足於能夠在一地久居的體驗,而徐莘則直接將藝術進駐作為其創作方式,讓自己持續進入新的環境,並透過創作回應當下所處的地方,因此持續地駐村代表著她依然在不斷地創作。

國內外藝術進駐的差別與可學習之處

在進駐次數的限制上,當藝術村將其藝術進駐計畫視為一種資源分配時,就需要考慮預算與空間支援的公平性,但徐莘分享過往於冰島進駐的經驗,由於藝術村以自費進駐作為一種收入來源,藝術家每年都能夠重複申請回到當地創作、不限制進駐長度,且可自由選擇是否參與工作室開放日展出作品。此種運作模式不僅能夠支持藝術村自身的存續,也能夠讓創作者有機會與該地建立更加強烈的連結,作為一種被動且良好的外交方式。另外台灣的藝術進駐計畫經常以完成展覽、活動等作為進駐條件,然而當創作者們在短期進駐過程中,為了展覽擠出完成度不高的作品、為了辦理活動打亂了創作節奏,減少原本進駐時應保留的探索與實驗空間,對於心理狀態也是一種消磨。

在創作之外,藝術家有什麼責任、義務與影響力?

這是一個直指核心的提問,卻需要回歸思考藝術進駐的永續性以及在整體藝文生態內的角色,若創作者的責任與義務被放置於成果展示、工作坊參與人次上,或許長期下來藝術村會成為展示政績的場所,而每年結案報告上的數字也無法窺見任何對於整體生態上的助益。但若創作者能夠真正將藝術進駐所提供的資源轉化為創作的養分,並且與機構方看見彼此的需求並互相給予協助,而非單方面持續付出或要求,才能夠在共好的基礎上讓藝術進駐計畫永續循環。例如采恩分享自己在進駐時,希望透過自身創作去認識當地文化並為其做新的轉化,讓當地居民看見日常的一個新面向;而硯澤因具備運作進駐計畫的行政經驗,當其回歸到藝術家身分時,會更在意是否能夠與藝術村互相幫助、共同成長,因此在鐵道藝術村進駐期間也會主動提出辦理活動,增加民眾互動的機會。

在討論影響力評估時,對於創作者在藝術生態中的社會責任與回饋時常難以設立具體的評判標準,在此面向上,仍舊有很多需要討論的部分,例如如何評估社群連結的強度、資源流動的方式與頻率、創作者長期產生的社會影響力等。但或許台灣藝術家們仍願意持續活躍於創作、駐村,即是一種指標性的回饋。藝術的創作、生長能量是無形的,會根據許多外在條件與個人因素而改變,藝術村提供的進駐機會就如同一片特意為其準備的農地,每塊地各有風格,或許野放、或許悉心照料、或許嚴格控管,種子種下後,提供正確的環境與其剛好所需的養分,經由時間淬鍊、等待,若下對季節與條件,終將如玉米田般結實纍纍,而最終新的種子又將隨風、隨水、隨人,去到下一個更適合他生長的地點,其所留下的枝葉即便枯黃,也能夠翻入土裡,成為後續培育新一代種子的肥料。

張筱翎

曾任竹圍工作室駐村經理。長期策劃執行藝術進駐與國際交流計畫,扮演國際藝術家建立在地連結的中介者,期望透過文化交流與跨域網絡的實踐,讓藝術創作的社會價值及能量擴散出去。並關注藝術工作者人才培育發展,2018年曾獲選國藝會海外藝遊專案,以藝術行政身份至泰國曼谷進行藝術機構 / 社區藝術節訪查,現正進行亞洲區域藝術集體 Collective 研究。